寻访“2025年鄂州好老师”【第十四期】

一个人遇到好老师是人生的幸运,一个学校拥有好老师是学校的光荣,一个民族源源不断涌现出好老师则是民族的希望。好老师是学生所盼、学校所求、民族所期。为了大力弘扬教育家精神,落实全国、全省、全市教育大会精神,广泛宣传我市新时代教师爱岗敬业、严谨治学、无私奉献的良好形象,构筑“校校有典型、榜样在身边、人人可学做”的良好局面,营造尊师重教浓厚氛围,鄂州教育微信公众号推出寻访“2025年鄂州好老师”系列报道,讲述身边好老师的感人故事,激励广大教师凝心聚力投身于教育强市建设,以教师之强支撑我市教育之强。

一起来围观第十四期内容——

坚守在教学点傲然绽放的“春梅”

梁子湖区梁子镇长岭小学施春梅事迹

春梅,在春寒料峭之时,傲然挺立在枝头,勇敢地绽放出娇艳的花朵。那一朵朵粉嫩洁白的花瓣,点燃了人们对未来的憧憬和期待。它象征着坚韧与不屈,寓意着希望与新生,也代表着孤独和高洁。在我市农村学校,有这样一位如“春梅”般的老师,二十八年如一日坚守在教学点,默默耕耘,甘为人梯,用智慧与大爱滋养着一批又一批乡村孩子,用青春和奉献谱写了一曲动人的乡村教师赞歌。她就是梁子湖区梁子镇长岭小学教师施春梅,先后被评为梁子湖区师德标兵、优秀班主任、骨干教师,鄂州市第三届骨干教师、首届名班主任。

从集镇到乡村的逆行

在城镇化进程加速的今天,全国乡村小学数量每年都在大幅度减少,不少乡村教师纷纷调往城镇学校。1997年夏天,按照当时的师范生分配政策,集镇出生的施春梅本可留在镇中心小学,但她却选择了去偏远的沙湾教学点。沙湾教学点老校长盛道禄至今仍记得当时情景,她回忆道:“那年夏天,当其他毕业生都在争取留在城镇时,春梅是唯一主动要求去偏远教学点的。她当时说,哪里最需要老师,我就去那里。”正是这简简单单一句话,施春梅却用了二十八年时间来践行。

施春梅带着简单的行李,坐着老乡的拖拉机来到了工作的第一站——沙湾教学点。虽然她早有心理准备,但眼前的一幕还是不禁让她一怔:锈迹斑斑的校门、低矮破旧的教室、坑洼不平的泥巴操场、气味难闻的旱厕,就连桌椅板凳都是“缺胳膊少腿。”但当她走进教室,看到那一双双亮晶晶的眼睛齐刷刷望着自己时,心里反而释怀了,觉得自己的选择没有错。每当施春梅回忆这段场景,她的眼角总是不禁泛起泪花。

初到沙湾教学点的日子充满着挑战与艰辛。教室的窗户没有玻璃,冬天要用塑料布钉上;下雨天操场变成沼泽,要牵着学生的手踩着砖头进出;最难的是饮食问题,由于路途遥远,交通不便,平时都是腌菜拌饭,遇到天热,腌菜都发霉了。刚参加工作时,施春梅的工资只有两百多块钱,有些学生交不起学费,家长不让孩子上学,施春梅经常为学生垫付学费,垫着垫着,有时买米买菜的钱都不够,她只得去借。家人不理解,劝她赶紧离开,她总是笑着说:“一切都会好起来的!”

1998年那场特大洪水更是成为施春梅教育生涯的第一个考验。当时洪水肆虐,冲垮了学校院墙,淹没了乡间道路。施春梅义无反顾牵着学生的手,蹚着浑浊的洪水一个个送回家。遇到齐腰深的积水,她都是毫不退缩地背起学生一点点蹚过去。尽管汗水湿透了她的衣服,但她仍咬着牙坚持着。夜色深沉时,终于把最后一个孩子交到家长手里。施春梅瘫坐在校园的台阶上,这才发现小腿被碎石划出深深的血痕,鲜红的血珠顺着小腿往下滚落。但看着远处家家户户亮起的灯光,耳边回响着家长们那一句句“老师,谢谢您”“老师,您辛苦了”的道谢声,心里突然感到很暖和,小腿也觉得不那么疼了。

从晨曦到深夜的付出

远离集镇的沙湾教学点,这里没有喧嚣与繁华,只有简单与安静。每天清晨,天还没有亮,施春梅就早早来到教室,开始了她独创的“晨间四部曲”:首先是劳动教育,带领学生打扫教室和校园;接着是生活教育,用自备脸盆毛巾帮学生洗脸洗手;再是礼仪教育,引导学生整理衣领和系好红领巾;最后是阅读教育,和学生一起拿起书大声阅读起来。每天放学后,施春梅喜欢牵着学生的手,跟着他们一起“回家”。爷爷奶奶看到老师来了,可高兴了,常常拉着唠个没完;爸爸妈妈看到老师来了,总是就孩子的表现问个不停。华灯初上,施春梅才拖着疲倦的身躯回到宿舍,匆匆吃几口后就开始备课和批改作业,改不完的话就放在枕头旁边,睡醒了再接着改,坚决不耽误第二天上课。

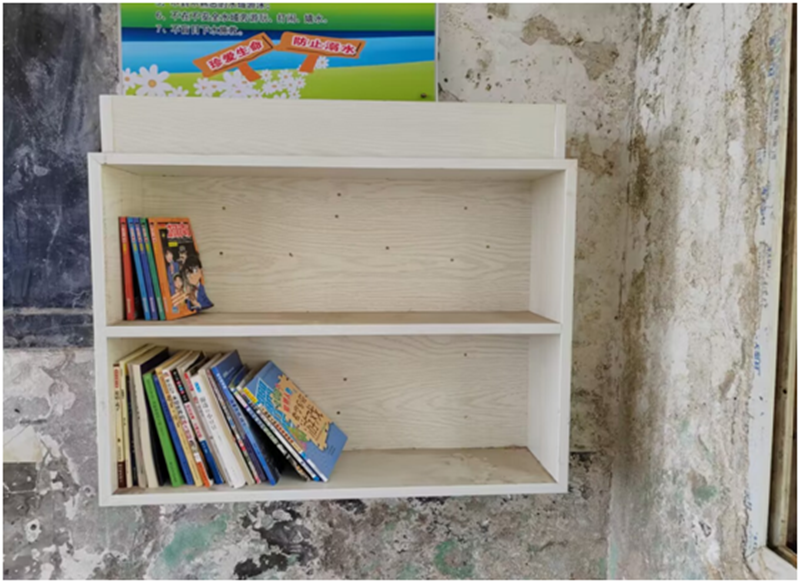

乡村学校教学资源贫乏,尤其是教学点,孩子课余时间常常只能在操场上追逐打闹。施春梅在教室角落办起了一个图书角,整整齐齐摆上了许多好看的图书,这些书有的是找社会募捐的,有的是学生从家里带来的,更多的是施春梅自己花钱买来的。同学们看到心仪的图书,个个爱不释手,争相阅读。施春梅指定一名学生当图书管理员,对图书进行登记和阅读记载,并因势利导定期举办“读好书 讲故事”比赛活动,评比出班级“阅读之星”。几学期下来,班上阅读氛围愈发浓厚,孩子们逐渐养成了良好的阅读习惯,阅读能力也显著提升。

施春梅既当老师也当家长,遇到家住较远的学生,她总是留他们一起吃午饭,有时还会买来牛奶和水果,给学生增加营养。她经常帮留守儿童缝补衣物、洗衣、剪发、剪指甲,给他们母亲般的关爱。她还用废旧挂历制作“成长树”,每片树叶代表一次进步,谁的树叶最多,谁就当选班级“进步之星”。学生小磊曾因好动多次影响课堂秩序,施春梅通过“每节课专注20分钟就能获得一片树叶”的个性化激励方案,小磊后来不仅能安静听课,还获得班级“进步之星”,并被推选为劳动委员。

最令人动容的是她对智障学生小涛的特别照护。这个先天大脑发育不全的孩子,其他学校都不愿收留,校长只是抱着试试看的心态找到了施春梅。没想到,施春梅没有半点犹豫就立刻答应了下来。小涛因为无法跟上正常孩子的学习进度而极度自卑,不愿意与人交流。第一次无法按时完成课堂作业时,他急得直哭。施春梅见状没有放弃,而是对他采取了个性化教学,只给他布置简单易做的作业,上课特意让他回答简单的问题,主要培养他爱学习的习惯。施春梅还专门在班级成立了互助学习小组,让同学们轮流陪小涛识字、读书、做游戏。每当小涛有一点点进步,施春梅就会及时给与表扬和鼓励,有时还会奖励一朵小红花,让他逐渐喜欢到学校,爱上了学习。

从平凡到非凡的突破

2006年,由于全镇学校布局调整,沙湾教学点被撤并,施春梅申请到了刘斌教学点。困扰教学点的最大痛点就是面对城镇学校的虹吸现象,学生很难留住,刘斌教学点也不例外。当时,全校仅剩几十名学生,而且还在逐年减少。然而,在这种背景下,施春梅所带的班级总是全校人数最多的班,每学期都没有学生转走。这点很快引起了学校领导的关注和同事们的好奇,后来经过走访才找到答案,原来施春梅在加强课堂教学之余,没有将学生禁锢在枯燥的作业之中,而是创新推出了自己的“音乐育人”计划。她利用自己所学之长,组织全班学生开展舞蹈、合唱、器乐等各种兴趣爱好活动,尤其是她组建的竖笛演奏小组吸引了不少学生。课余,施春梅教学生挥动小棒打节拍,辨认五线谱上面的“小蝌蚪”发音,通过指法练习来控制音符变化,还会针对各声部难度差异开展分声部训练。经过一学期的系统训练,学生的演奏水平得到了明显提升,如今能够熟练吹奏出一首首动听的曲目,不仅让孩子们学到了音乐知识和技能,更培养了他们的团队合作精神和艺术素养。

在同事们的强烈推荐下,施春梅的竖笛兴趣小组规模越来越大,最后在全校推广,已经成为了刘斌教学点的办学特色。每一次的竖笛社团活动,都是一场音乐的盛宴。孩子们在施春梅的耐心指导下,用稚嫩的双手紧紧握着竖笛,吹出一个个灵动的音符,演奏出一曲曲动人的旋律。欢快的旋律、悠扬的曲调和孩子们幸福的笑容交织在一起,回荡在校园的每个角落。学生放下了手机,远离了游戏,爱上了音乐,家长们更是对此交口称赞。近年来,学校不仅没有学生转出,还不断有学生慕名而来,创造了一个教学点的办学奇迹。

在刘斌教学点,施春梅依然每天最早到班,实施她的“晨间四部曲”。2008年的一天,施春梅像往常一样巡查班级,发现角落里的小芳小脸被冻得通红,鼻涕止不住地向下流,大雪天身上穿的还是单薄的旧毛衣和破旧的球鞋。施春梅立即把小芳叫到宿舍,倒上一杯热水递给她,然后满眼心疼地问她怎么穿这么少?小芳告诉施老师,自己的父母都在外地打工,家里只有年迈的爷爷奶奶,身体不好,没有给她预备棉衣。看着冻得瑟瑟发抖的小芳,施春梅一阵心疼,第二天精心挑选了厚实的棉衣和保暖的手套、棉鞋,又买了一些学习用品,踏着雪地送到了小芳家里。当小芳接过施老师递过来的棉衣棉鞋,眼眶瞬间红了,嘴唇微微颤抖却半天说不出话来。施老师的棉衣,如一束温暖的阳光照进了小芳的心里,如今已参加工作的她还常常回到学校看望施老师。

今年春季,因全市小规模学校调整,施春梅又调到了长岭小学。48岁的她依旧以校为家,勇挑重担,坚守心中最初的那份美好与纯净,追寻心中最初的那份梦想与执着,在我市乡村教育这片沃土上绽放着属于自己的精彩。从施春梅身上,仿佛看到那些在乡村边远学校默默耕耘的广大教师身影,他们如“春梅”般在困境中坚守、在孤独中挺立、在艰难中绽放,这不仅是一种生命的价值,更是一种精神的象征。

|

网站地图 网站标识码:4207000043 鄂ICP备05017375号 主办单位:鄂州市教育局 未经许可禁止复制或建立镜像 联系人:吕恒金 电话:0711-3386001 值班电话:0711-3386001(办公室) 办公地址:鄂州市鄂城区滨湖南路60号 点击总量: |